|

屈大均(1630~1696) 明末清初诗人。初名绍隆,字翁山,又字介子。番禺(今属广东)人。16岁时补南海县生员。次年(1646)清军陷广州,又次年,18岁的屈大均参加其师陈邦彦以及陈子壮、张家玉等的反清斗争,同年失败。后至肇庆,向南明永历帝呈《中兴六大典书》,不久因父病危急归。清顺治七年(1650),清兵再围广州,屈大均为避祸,于番禺县雷峰海云寺削发为僧,法名今种,字一灵,又字骚余。名其所居为"死庵",以示誓不为清廷所用之意。顺治十三年(1656),开始北游,入会稽至南京谒明孝陵,又到北京,寻崇祯帝死所哭拜。又东出山海关,周览辽东、辽西形胜,留意山川险阻,志图恢复。他凭吊袁崇焕督师故垒,赋《出塞》及《塞上曲》。返回关内后,流连于齐鲁吴越间,在会稽与魏□共谋密策。顺治十六年,由魏□秘密写信导引郑成功与张煌言举兵攻入长江,克江南四府三州二十四县。后事败,魏□被铡。清廷知屈大均参与其谋,指名搜捕,于是避居桐庐。后又参加吴三桂反清部队,监军桂林,不久又察知吴有野心而无谋,事必无成,就辞去。康熙二十二年(1683),郑成功的孙子克□降清,屈大均大失所望,即由南京携家归番禺,终不复出。

屈大均具有多方面的文学才能,而以诗的成就最高。

屈大均一生跋涉山川,联络志士,冀求恢复,"六十六年之中……险阻艰难,备尝其苦"(《生圹自志》)。所以发而为诗,主要就是写这种经历和情怀。如:"故国江山徒梦寐,中华人物又销沉"(《壬戌清明作》);"万里悲风随出塞,三年明月照思乡"(《紫荆关道中送客》);"今天降丧乱,日月颠其行。……山鬼纷媚人,前驱从两狼。忠诚夙所主,九死吾何伤"(《咏怀》之十二);"圣贤耻独善,所贵匡时艰。太阿苟不割,蛟龙将波澜。箧中有《阴符》,吾生焉得闲"(《别王二丈予安》)等,都慷慨激越,饱含着壮志未申的不尽情意。又如《过大梁作》、《塞上曲》、《寒上感怀》、《望云州》、《旧京感怀》、《早发大同作》、《鲁连台》、《咏怀》等,无不是他爱国忧国激情的表露。屈大均在另一些诗如《扬州感旧》、《白门秋望》、《猛虎行》、《大同感叹》、《民谣》、《菜人哀》、《高州大水作》、《雷女织葛歌》等篇中,对南明政权的腐败表示痛心和气愤,对清朝的苛政也进行了批判;对广大人民所受祸难疾苦表示深切的同情。

屈大均诗的艺术特点是气魄雄放,笔力遒劲,富于瑰奇的想象,为"岭南三家"之冠。王瑛《岭南三大家诗序》评为:"如万壑奔涛,一泻千里,放而不息,流而不竭。其中多蛟龙神怪,非若平湖浅水,止有鱼鳖。"其文沉浸秦汉,简洁高古,品格不凡。词作不多,然如〔紫萸香慢〕《送雁》、〔长亭怨〕《与李天生冬夜宿雁门关作》等,亦不愧为"声情激越,喷薄而出","纵横排□"(叶恭绰《广箧中词》)之作。

屈大均的著作,乾隆时曾遭禁毁,后人辑存的,有《翁山诗外》、《翁山文外》、《翁山易外》、《广东新语》及《四朝成仁录》,合称"屈沱五书"。此外尚有《道援堂词》。

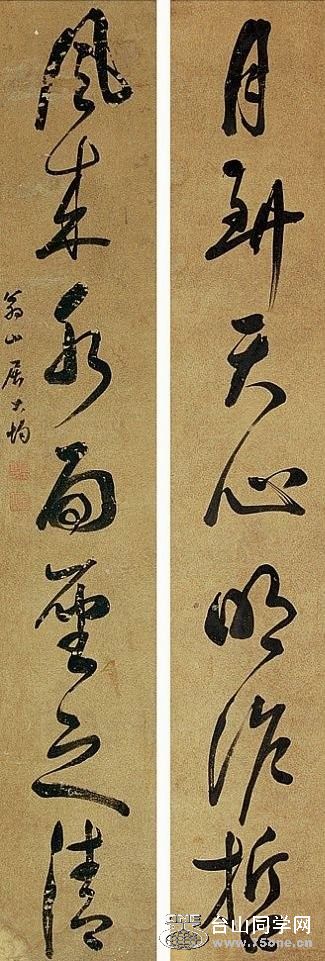

因屈大均的著作在当时屡遭清朝当局的禁毁,所以收藏他的书迹,必将招致不测之祸。因而使得屈氏书迹传世非常少,远比同时的陈恭尹﹑梁佩兰要少得多,连广东鉴藏家吴荣光﹑叶梦龙﹑伍元蕙﹑潘仕成﹑叶应旸﹑潘正炜﹑孔广陶等人所刻的丛贴也没有选载(而对陈﹑梁作品则多有述及)。笔者编著的《广东传世书迹知见录》中录其书迹15件,主要为广东省博物馆藏草书《罗浮杂咏三首》、《罗浮杂咏四首》﹑行书《题秋林独酌图》﹑广州艺术博物院藏草书《写杜甫八阵图句》、香港中文大学文物馆藏行书《寿周亮工诗》;另有行书《秋蝉》﹑《赠张子新婚》﹑《过余兄先生池亭赋赠》﹑《寄汪士鋐诗》、《七言诗二首》、《五言律诗》﹑草书《端州道中》﹑楷书《摄山秋夕》等分别归香港﹑台湾及大陆等地收藏家庋藏。

虽然由于受到政治的迫害,屈大均的书迹并未受到公正的待遇和流传,但这并不妨碍他成为岭南书法史上成就卓著的名家。他擅长草书,兼善行书。他曾经在其七言诗《草书歌赠蓝公漪》里,他阐述了自己草书源流及对各朝草书名家之点评,为研究其书迹之艺术特色及其书学理论提供了极有价值之资料。在这首诗里,他指出自己的草书仍然系“二王”(王羲之、王献之)一路,并且进一步指出其风格“率意超旷我亦工,研精体势未知要”,虽然是自谦之词,但可看出其书法之意境。

纵观屈大均的传世书迹,可以看出其书由宋代苏东坡上追王羲之,特别善用健毫,腕平笔正,运到中锋,有一种独特的清刚之气,不是一般造诣者可以达到的。他自称“率意超旷”,这也是他的书法的主要特色。在明代后期,中国书坛充溢着一种尚丑和狂狷之美的浪漫思潮,屈大均的书法也无形中受到这种思潮的影响。草书《写杜甫八阵图句》便是这种审美倾向的反映。此书纵笔取势,恣肆洒脱,此书可看出能得“二王”之笔势,略显矜持。《罗浮杂咏三首》行草相间,虽系小品之属,气势较弱,但用笔老道﹑笔精墨妙,一种秀逸遒劲与优雅冲和之美,跃然纸上。

屈大均也有隶书行世。在现在广东肇庆的七星岩,刻有屈氏隶书“小千尺山爽”,书于康熙二十二年(1683年)。该书胎息于汉碑,尤得之于《夏承碑》,与陈恭尹隶书相比,陈书圆舞飞动,接近八分书;屈书则端庄浑厚,多具汉韵。

屈大均传世的十数件书法为我们了解其艺术风格提供了珍贵的蓝本。对屈大均书迹及其艺术特色的探讨无疑有助于全面认识作为诗人﹑学者﹑遗民的屈大均。早在上世纪四十年代,广东香山籍的李仙根所著《岭南书风》中有咏及屈大均诗一首,此诗可有助于我们更深入理解屈大均及其书法艺术:“岭南独行多奇士,恣肆汪洋屈华夫。书在晚明真复古,钟张余烈入清娱。”

|